三重県から動かすDX・後編

県で初めて、全国で初めて。初めてづくしのD Xに取り組んだC D Oと50人の仲間。2年間の軌跡について語っていただいた。(三重から動かすDX・前編)はこちら

取材・撮影

デジタルわかる化研究所 清水出帆

株式会社分室西村 西村康朗

取材実施日2022年2月22日

現場を変えていくということ

「あったかいDX」のもと、三重県は「昭和98年」から「令和5年」に変われたのか。現場は本当に動いているのだろうか。その手応えを、田中CDOに加え、デジタル社会推進局デジタル戦略企画課総務班の西尾課長補佐兼班長から探る。そして、組織のトップとしてデジタル社会推進局三宅局長の実感を知る。

これまでデジタルから遠いところで働かれていた方がデジタルを受け入れるためにどのような課題があるのか、どういった配慮点があるのか、実際に経験された方の生の声を通じてみていく。

実際の現場の実感と手応え

−現場は実際にかわりましたか?

西尾班長:働き方は大きく変わりました。まず、ZoomやSlackの利用で、意思決定のスピードが速くなりました。時間内に決める習慣ができたことと上司への上申もデジタルを使えばあまりタイミングに捉われず確認できるので速くなりました。組織が比較的小さいということもありますが、コミュニケーションが密になり、50人の組織はフラットになったと思います。人と人の距離も縮まったと感じています。例えば、事前にSlackで伝えておけば、実際のミーティングもスムーズになり、上司に報告する情報は格段に増えました。同時に上下だけではなく、組織の壁を越える情報共有もなされ、声がかけやすくなり、仲間意識が育ちました。時間・仲間との距離など様々な壁がなくなっていくのはこの働き方ならではだったと感じています。

−そもそもインターネットに直接繋げない環境では、Slackを使いこなしている状態はつくりにくいため、導入時にはほとんどの人が戸惑ったと思います。

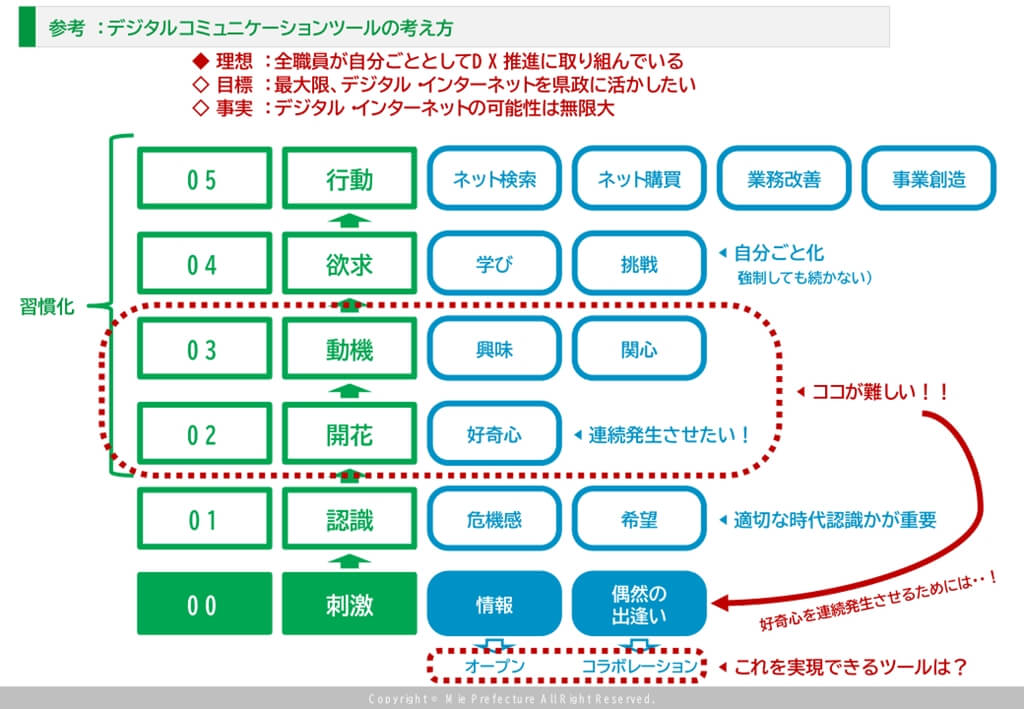

田中CDO:Slackについては、戸惑いをできる限り軽くするために、試行の際からエチケット&マナーという運用ルールを作るなど、丁寧な導入を心がけました。そもそもビジネスチャットの導入を決めた背景にはD X推進に向けた意識変革を促す意図がありました。こちらのスライドをご覧ください。

(田中氏提供)

田中CDO:私たちの理想は、職員一人ひとりの志と能力を信じて、全職員が「自分ごと」としてDX推進に取り組んでいる状態です。では「自分ごと」とは何か。それは学びたいとか、挑戦したいとか、そういった欲求に基づいて、職員それぞれが行動したいから行動するような状態なのではないかと思います。(スライドの04行・05行の段階)欲求が生まれるには、興味や関心による動機(スライド03行の段階)が必要で、その動機には好奇心による開花(スライド02行の段階)が必要となります。

この好奇心を連続発生させることが重要で、好奇心が連続的に湧くには、なんらかの危機感や希望といった適切な時代認識が元となっていると考えられます。そして、常に適切な時代認識が醸成されるには、良質で豊富な量の「情報」と、数多くの人との「偶然の出会い」による刺激が起因していると考えられます。この「情報」と「偶然の出会い」をどうしたら常に創出し続けられるかという観点で、オープンなコミュニケーションと外部とのフレキシブルなコラボレーションを実現するデジタル環境の整備の一環としてビジネスチャットの導入を決めたわけなんですよね。

−推進していく中で、その妨げも少なくないと思います。県庁内にもデジタルアレルギーはあるようですが、その正体は何だと思いますか。

田中CDO:私はやはり「偶然の出会い」が不足していることだと思います。閉じていること。コロナで人と会うことが減ってきたこと。そう考えると、「情報」以上に「偶然の出会い」が重要だと感じています。いろんな人と交わって、親近感を育む。そうすれば情報もついてきます。

変えていくことは容易ではないです。それは職員一人ひとりの「常識」や「普通」を変えることです。出会いが増え、多くの人と付き合うことで「普通」が自然とアップデートされ、文化が変わっていくきっかけになっていくのだと思います。

−文化の変化。それはとても難しく、根気のいる仕事だと思いますが、県庁は変化してきていますね。県民の変化はどうですか。

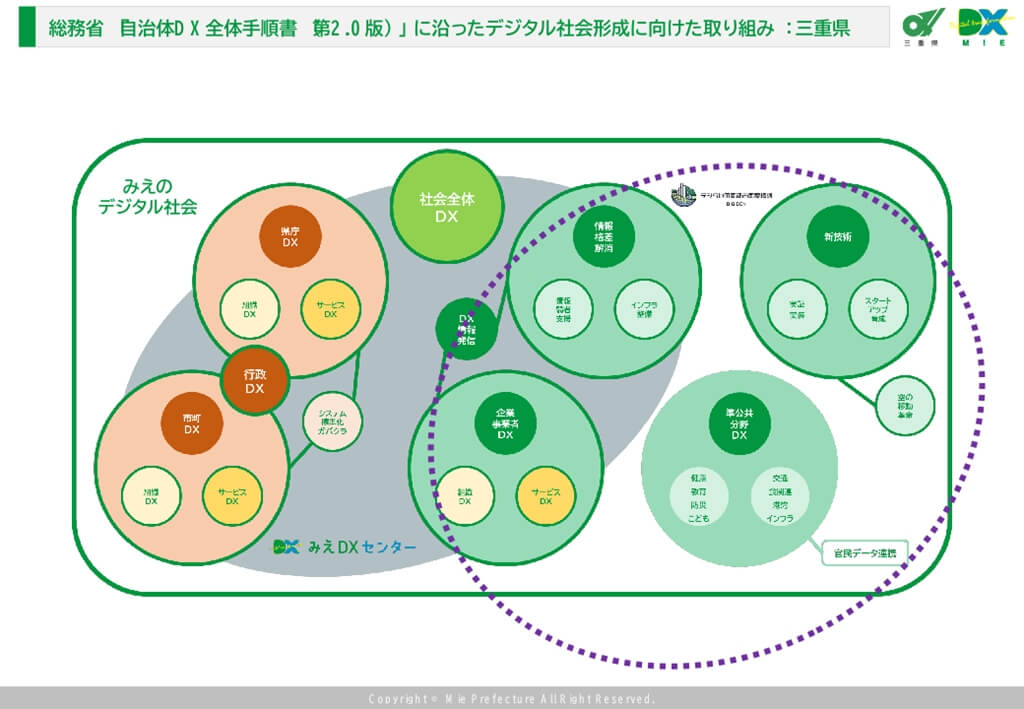

田中CDO:デジタル社会推進局の所掌範囲を図で説明します。今まで話してきた行政DXの話はこの図の左の方になり、県民の皆さまの話は真ん中、右寄りの方になります。まさにデジタルわかる化研究所さんの研究対象の中心である情報格差解消もここにあります。県民の皆さまとの連携もこのあたりです。

先日、鳥羽で実施されたスマホ教室に行きました。どんな会話がなされているのかを聞いていると、お年を召した方が「鳥羽一郎の演歌は自分の契約のパケットの中でどれくらい聞けるのか」というような質問されていました。そこから始まり、セキュリティのこととかどんどん質問していました。見ていて感じたことは、デジタルに対してポジティブになってきたなということです。たとえポジティブでなくても、「やらないといけないな」というムードはできてきていると考えます。

一方、有識者会議の中では「どんな人であれ、使いにくいと思われたら、サービス側が悪い」という意見があがっていました。私も、その使いにくさをなくしていくことがデジタルデバイド解消の唯一の手段ではないかと思います。改めてUI/UXは圧倒的にクオリティを上げていく必要があると思います。特に近年では優れたUI/UXのサービスが多数存在しており、ユーザー側の審美眼が高まっている現状があります。行政サービスのデジタル化とはそういった環境の中で価値を発揮することです。誰もが世界最先端の技術に触れていく時代ですから、誰でも使えるように提供することが極めて重要だと。

(田中氏提供)

−県内事業者の意識はどうでしょう。

田中CDO:一昨年着手した時点では8割くらいの事業者が「DXの概念がわからない」と言っていましたが、今は半分くらいになりました。ただ、何から手をつけていいかわからない事業者もまだたくさんいます。私の個人的な感覚で言えば、まだまだ「みえDXセンター」への相談も多くはないのです。

逆説的な言い方になりますが、「みえDXセンター」に次々相談が来るようになれば、「みえDXセンター」の役割は完了したとも言えます。皆が課題に気づいた状態と言えるからです。民間でサポートできる状態になっているのですから。相談が多くないからこそ、「みえDXセンター」は継続しなければならないのです。

−県全体で動き始めていますね。ただ、この先も続けるべきことがたくさんあるはずです。少し早いですが、この2年を振り返ってみてください。

田中CDO:三重県のDX推進は、50人のデジタル社会推進局メンバー一人ひとりが「ロールモデル」になったことが一番の価値なのです。それを社会に伝えたいのです。

伝えたいことは、県庁の組織と人は「変われる」のだということです。部局長クラスの人だって変われるのです。

−三宅局長は、国体開催に向けた業務を行う所属から急にデジタル社会推進局の局長としてやってきたわけですから、激変だったのではないのでしょうか。

三宅局長:驚きはなかったです。「郷に入れば郷に従え」ですから、受け入れることができました。以前まではメールや対面でのコミュニケーションが主流の所属でした。それがデジタル社会推進局へ移りSlack等の試行導入により、コミュニケーションは活発で、かなりフラットに情報がやり取りできる組織になってると思いました。常に会話が生まれている感じを実感します。

−組織ピラミッドがフラットになっていく実感はありますか。

三宅局長:部局長というと「お偉いさん」という印象を持つ方もいるのでしょうが、それが「軽くなって」しまっているのかもしれませんが(笑)情報が次々やってくることはとてもいいことだと思います。

ただ、物事が決定していく過程は「縦型」であり、そのフラットの部分との兼ね合いは難しいと思います。決定権者が初めから議論に入っていくことは悪くないのですが、立場によって視点が違うので、決定権者に引っ張られて議論が行ったり来たりして、かえって時間がかかることもあります。そのあたりのバランスの取り方は難しいですね。

−局の雰囲気は変わったと思いますが、県庁全体に浸透させていくことについてはどうですか。

三宅局長:職場のレイアウトや設備を一気に変えたり、書類をどうしていくかを考えたり、予算等のこともあり一足飛びにはいかない部分はありますが、下からの変革といいますか、人事異動によって、デジタル社会推進局メンバーが県庁内のあちこちにいる状態が何年か経つことで、その能率の良さに気づいて、浸透していくのではないかと考えています。その職場では、周りが昔からのやり方でやっていても、そこを変えていくということを徐々に進めれば、全体は変わっていくと思うのです。

今の仕事の仕方を覚えた人は、昔に戻ることは苦痛だと思いますので、どんどん教えていけばいいと思います。ここからが勝負ですね。

(編集考察)

時代の変化に対応して、組織を変えていく。それは、非常に難しい。変化を読んでいるうちに次の変化がやってくる。対応しようとしている間に、次なる対応が必要になってくる。

自らが変わり、変化そのものをつくっていく姿勢があってはじめて時代と共に動いていける。その原動力は、バックキャスティングとリーダーシップ。目指すべき社会、その未来像を起点に考えることから始める。その推進者はグループマネジメントではなく、チームリーディングを推進する。指示をするのではなく、自らが先頭で動く。その動きを拡大するとリードするチームが生まれていく。それを浸透させていく。

真のリーダーシップ。それはありたい未来を見る力だと感じる。

取材・撮影

デジタルわかる化研究所 清水出帆

株式会社分室西村 西村康朗

取材実施日2022年2月22日